«Por aqui [Algarve] continuam as calamidades, (…) a imensa chuva e os vendavaes paralysam todos os movimentos, e a fome cresce» (Jornal «A Patria», 27 de Janeiro de 1856).

Ao longo das últimas semanas, recordámos as terríveis catástrofes que se abateram sobre o Algarve, entre Julho de 1855 e Maio de 1856, nomeadamente o flagelo da cólera e os milhares de mortos dela advindos, bem como o sismo de 12 de Janeiro e os estragos materiais sobrevindos.

Todavia, houve ainda uma outra calamidade, um fenómeno também ele raro, tal como o sismo, com consequências igualmente dramáticas.

Regressemos ao pároco de São Bartolomeu de Messines e à «Memória» que redigiu sobre o ano «memorável em tudo», que já aqui evocámos, para acrescentarmos a derradeira adversidade: «pelas muitas chuvas desde a noite do dia 26 de Agosto [1855], que fizerão perder quase todos os géneros das colheitas desta Província». A imprevista precipitação começou em Agosto para não mais cessar nos meses seguintes.

Em 13 de Outubro, o governador civil António Couceiro enviava uma circular às autarquias, onde informava que havia dado conhecimento ao governo do «triste estado em que este distrito se acha, pela escassez das colheitas, e de todos os ramos de seus productos agrícolas», alvitrando a criação de uma casa destinada aos órfãos e crianças desvalidadas.

Procurava assim apoiar os desamparados da epidemia e da carência alimentar, motivada pela crise agrícola.

A Câmara de Lagos, ciente do problema, sugeriu que, «no lançamento da contribuição de repartição directa do presente anno, se abatão as verbas correspondentes ao redimento das vinhas d’aquelle Municipio, e que ao mesmo seja concedida uma moratória até á seguinte colheita do figo, pela metade do pagamento das demais contribuições», dada a «quasi nenhuma producção das vinhas, assim como ao estrago da colheita do figo». Ofício remetido pelo governador civil para o Ministério da Fazenda, a 26 de Outubro de 1855, atestando a situação generalizada a toda província, que entretanto visitara.

Escassos dias depois, era a Câmara de Tavira que solicitava que fosse atenuado o «pagamento da contribuição predial», pelo «fatal resultado (…) em todas as colheitas do Districto». Representação que o governador encaminhou a 3 de Novembro para o Ministério do Reino.

Enquanto isso, as chuvas não cessavam, em corolário a Câmara de Albufeira viu, em Janeiro de 1856, adiada a tomada de posse da nova vereação. Prevista para o dia 2, apenas se realizou a 13 daquele mês, «pela muita chuva» que impossibilitava a deslocação dos vereadores à sede de concelho.

Por essa altura, o pároco de Loulé, Rafael Pinto, escreveu: «desde o principio de Setembro até fins de Dezembro passado, as chuvas tinham caído com pouca interrupção, mas depois foram tão abundantes e continuadas, que as nascentes augmentaram a um ponto extraordinário e outras appareceram de novo».

O periódico «O Braz Tisana» inseriu uma notícia de Faro, datada de 24 de Janeiro, em que o correspondente refere: «tudo sombrio e triste, em casa escuridão, humidade e mesmo chuva porque até na cama é preciso pormos alguns tectos para aparar a água que tem repassado os melhores telhados».

Dois dias depois, em 26 de Janeiro, o governador civil fazia, ao Ministério do Reino, uma descrição dramática do distrito: «pelas tempestades que se tem succedido desde Agosto ultimo, pela escacez das colheitas pela falta de trabalho, e pelos estragos da Cholera».

Assim, «os homens do mar não podem dar-se á navegação por que está quasi de todo parada. Os pescadores não podem sair as barras por que o levantado dos mares lh’o não permmitte. Os trabalhadores do campo não tem que fazer porque principalmente o baixo Algarve está transformado n’um lago».

O Algarve encontrava-se submergido e paralisado, sem vias de comunicação, não havia abastecimentos, nem mesmo de lenha, carvão ou alimentos de primeira necessidade.

Afinal, «as estradas e caminhos não se conhecem, e ainda quando pare as chuvas por muitos tempos ficarão intransitáveis pelos barrancos que o transbordar das ribeiras tem aberto; e as pontes tem umas os arcos alluidos, outras as cortinas e o pavimento arrancado; assim está principalmente a importante e indispensável Ponte de Quarteira».

Como se tudo não bastasse, as habitações aluíam perante um Inverno tão rigoroso: «muitas casas d’adôbe e taipa habitadas pela gente menos abastada têm desabado, principalmente em Cacella, Tavira e Olhão pelas copiosas chuvas e em Loulé pelo tremor de terra do dia 12 d’este mês».

Ao que o governador apelava: «pelo que deixo dito julgará V. Exa. da tristeza em que todo este Districto se acha, e da miséria a que está exposta a classe indigente».

Elencava depois as medidas que havia tomado, como a criação de Comissões de Socorro, em quase todos os concelhos, que recolhiam fundos pecuniários junto das famílias abastadas.

Todavia, «n’este districto são muito poucas as casas ricas, e por isso os soccorros prestados por estas Commissões nem são sufficientes nem se poderão repetir». Face ao avolumar da crise agrícola, sanitária, económica e social, solicitava medidas extraordinárias, e entre elas: «o mandar pôr á minha disposição alguns moios de milho que é o principal alimento da gente pobre d’esta Provincia, bem assim alguns moios de feijão, e dinheiro, que vindo aquelles mantimentos já, talvez baste um credito até 500$000 r. e sendo só dinheiro o dobro; com isto entendo que se remediará a miséria, se não fome, da classe indigente».

António Couceiro propunha ainda medidas a longo prazo, como a criação de alfândegas de selo, a construção da estrada de Vila Real até Lagos, as quais deveriam diminuir a «especie d’emigração que vai apparecendo para fora do Reino, como agora tem ido para a Praça de Gibraltar».

A situação era sinistra, a tempestade perfeita, como hoje diríamos, uma região totalmente bloqueada pela chuva persistente, pela epidemia e pelo sismo: «calamidades que aggravarão a desgraça geral».

Sem classes abastadas e sem reservas, a fome e a morte chegaram praticamente a todos os lares algarvios.

Em Quarteira, segundo a ata de 23 de Janeiro de 1856 da Câmara de Loulé, a «povoação que só vive da pesca, não podendo exercer agora este meio de vida em consequência do mao tempo soffria fome horrível: que a mortandade nestes últimos dias tinha ali sido maior, que a ordinária; e que uma das causas que sem duvida, para tal fim tenha concorrido, era a miséria que lembrava a necessidade de socorrer desde já aquelles desgraçados».

Em resultado a edilidade deliberou fornecer uma ração diária de milho e arroz aos doentes, durante o mau tempo.

Em Lisboa, os algarvios mobilizavam-se para tentar minorar a situação. O «Jornal do Commercio», na edição de 26 de Janeiro, inseriu uma descrição do «doloroso estado» da região, na qual era referido que «duas terças partes da população do Algarve, composta de artistas, pescadores, marítimos e jornaleiros, acham-se a mendigar, porque a fome a isso os obriga».

Convocava depois os «algarvienses» residentes na capital para participarem na eleição de uma comissão de socorros, com o objetivo de angariar fundos para os órfãos e mais necessitados.

As cheias constantes levavam os rios a invadir as margens, provocando danos, como em Vila Real de Santo António, Silves, ou Tavira.

Nesta última cidade, a água entrava pelos prédios e «subia até quasi aos sobrados dos primeiros andares». A juntar aos prejuízos do sismo, que ali se fizera sentir com intensidade, «não se passa dia nenhum, que não abatam 6 e 7 prédios», pela imensa chuva. Quando em granizo, como em Vila Real e Olhão, aquela partia os vidros e as telhas.

Em Fevereiro, a Câmara de Tavira reclamava a construção da estrada principal, em direção a Vila Real e a Olhão, pedido que o governador logo remeteu para o Ministério das Obras Públicas.

As obras pretendiam dar subsistência aos operários e trabalhadores das classes mais humildes.

Por outro lado, era impossível transitar por terra e mar, o correio não era recolhido nem distribuído e quando tal era possível os estafetas de «Tavira para Olhão e Faro, e vice-versa, levam 10 e 11 horas para vencerem 4 a 5 léguas» da estrada real.

No geral a situação agudizava-se. Ao Ministério do Reino, António Couceiro elencava a especificidade de Cacela, no concelho de Vila Real, como a mais martirizada por aquela altura, «não só pelo desabamento da maior parte das casas de taipa e adobe, como porque os moradores d’ellas são com raras excepções pescadores que pelo aturado vendaval de cinco mezes não tem podido lançar as suas redes ao mar».

O «Jornal do Commercio», em 26 de Janeiro, totalizava ali a derrocada de 160 habitações «com a muita força do pezo d’ água».

É certo que o governador promovera a recolha de fundos pecuniários junto dos vilarrealenses, para «socorro d’aqueles indigentes», mas as verbas haviam esgotado, tendo o próprio decidido avançar com a aquisição de milho, do país ou de Espanha, no valor de 50$000 reis, para distribuição «pelos indivíduos verdadeiramente indigentes e em especial os pescadores das duas freguesias de Cacella e V.ª R.ªl».

Pese embora esta realidade, aquele magistrado congratulava-se com a manutenção da segurança pública e particular, «apesar de tanta miséria e fome (…) os pobres e indigentes pedem com humildade allegando que não podem trabalhar e os que tem meios todos dão da melhor vontade a sua esmola, assim são os Algarvios».

Só em finais de Maio a chuva cessou, mas não os problemas. É certo que pouco a pouco as terras enxugavam, mas houve uma exceção – Lagoa: «as copiozissimas chuvas (…) formarão em roda da Villa de Lagôa tantas e tão extenços pantanos que para o seu esgotamento são necessárias obras hydraulicas».

A situação agravara-se por a maioria das valas estar obstruída, e não era inédita, pois já havia acontecido em 1820.

As consequências não se fizeram esperar, em termos agrícolas (com o alagamento das propriedades e dos caminhos nos concelhos de Lagoa e Silves) e principalmente de saúde pública.

Afinal, era «raro o morador d’aquella Villa e immediações que tenha uma saúde regular, e grande o numero dos que tem fallecido n’estes últimos tempos, victimas de sesões, malignas, e outras febres perniciosas». Couceiro reiterava por isso, a 27 de Maio, o pedido de medidas urgentes aos Ministérios das Obras Públicas e do Reino.

Chegados a Julho, época das safras, nada havia para colher. As sementeiras ou não se fizeram ou alagaram, em suma, tudo se perdeu.

O Algarve, que desde sempre registou défice de cereais, nunca produzindo o que consumia, viu-se numa situação aflitiva.

No início daquele mês, o governador, dada a «excessiva carestia de todos os géneros alimentícios e a escassíssima colheita d’ elles» e «vendo subir excessivamente o preço de todos», a famigerada inflação, solicitou a todos os administradores dos concelhos as estimativas da produção de trigo, cevada, centeio, quantidades em reserva, localidades onde se costumavam abastecer, o aspeto das sementeiras de milho, legumes, batatas e similares, bem como as necessidades relativas à alimentação e dos meios a empregar para as satisfazer.

Em Silves, a vereação, párocos das freguesias e demais personalidades, foram unânimes a reconhecer, em 19 de Julho, «a nunca vista escassez da colheita do presente anno e a pouca reserva de cereais da colheita anterior, e a necessidade d’adopção de meios para satisfazer as subsistências até á colheita do anno futuro». Se as sementeiras de milho e feijão de regadio se apresentavam promissoras, já o «milho de sequeiro, legumes, batata, Fava e alfarroba he péssimo».

Uma situação idêntica à maioria dos concelhos, senão a todos. Em Faro, a edilidade, reunida no mesmo dia, reconhecia a enorme carência de cereais, para alimentação e sementeiras, e notava que a base da economia regional, «o figo promette alguma cousa, mas já começa a cahir, e muito», além de estar sujeito a outras eventualidades até à colheita.

Pouco depois, o governo determinava o perdão do imposto das terças nacionais, o qual deveria ser utilizado em diversos melhoramentos municipais, para dar trabalho às classes humildes.

Avançavam também outras obras públicas, como a estrada do litoral (a avó da EN125), na qual foram investidos 30 000$000 reis, a que se adicionaram 10 000$000 reis para a continuação da estrada de Lisboa, por Loulé.

Trabalhos que se iniciaram na primeira, em outubro de 1856, enquanto na de Loulé, estes já decorriam, empregando «grande número de trabalhadores, homens, mulheres e crianças». Outros tempos, em que não existiam direitos, mas somente deveres, para fugir à morte, à fome e à miséria.

Porém, a crise alimentar estava longe de normalizar: a 18 de Novembro de 1856, o governador remetia para o Ministério das Obras Públicas as preocupações da Câmara de Faro, «a respeito da falta de géneros alimentícios, principalmente trigo: este género vai escasseando e faltando progressivamente em consequência do alto preço que tem nos mercados d’ África, e das medidas restrictivas adoptadas no Império de Marrocos».

Dada a instabilidade marítima, o seu transporte era difícil e o que chegava aos portos de Tavira e Olhão rapidamente se esgotava «pela gente da serra do Algarve e Alentejo e não chegão p.ª o abastecimento das respectivas povoações», ao que Couceiro rogava o envio de trigo de Lisboa.

Com parco auxílio estatal (esse só chegou com a Democracia e o estado social) pelo país foram abertas várias subscrições a «favor dos necessitados do Algarve», de tal forma que, em junho de 1857, ainda o governador procedia à sua distribuição, «enviando ás Juntas de caridade de Tavira, Lagos, Portimão, Silves, Loulé e Albufeira, a quantia de 50$000 Rs. a cada uma, para distribuírem pelas Freguesias que considero mais necessitadas».

A atípica invernia passara, mas os problemas advindos da cólera, do sismo e do «dilúvio» iam subsistir por vários e longos anos.

Em 4 de Junho de 1857, ainda reiterava aquele magistrado a urgência da intervenção nas valas junto a Lagoa, para drenar as águas que aí se mantinham.

Já em 22 de Julho do ano seguinte, insistia junto do Ministério das Obras Públicas para que fossem efetuadas as obras na ponte de Quarteira (Barão), autorizadas desde março de 1855, sob pena que esta ruísse completamente.

Numa época em que tudo era moroso e que o Estado só servia para cobrar impostos, as obras eram impulsionadas pela iniciativa privada (com a menor contribuição pública possível).

Numa região onde as classes abastadas eram parcas (ou não fosse a ausência de elites um dos maiores problemas do Algarve), e nem sempre dotadas de altruísmo, tudo era adiado.

Refira-se que aquele dissemelhante Inverno foi comum à Europa do Sul, com a agravante de no Algarve coincidir com a epidemia (a parca alimentação não foi decerto alheia a tão elevada mortalidade) e com o sismo.

A terrível situação vivida pelos nossos antepassados lembra-nos como, apesar de todos os constrangimentos da atualidade, o Algarve é hoje uma região próspera, dotada de habitações condignas, bem como de infraestruturas viárias e de saúde pública, com menores desigualdades sociais e mais riqueza.

Ainda que com as alterações climáticas, os fenómenos extremos, como o que aqui evocámos, ou a seca que atravessamos, se tornem mais frequentes e funestos.

Se quase tudo mudou nos nossos dias, duas situações não perderam atualidade. Desde logo, a importância de diversificar as atividades económicas, a agricultura e a pesca de antanho foram substituídas pelo turismo, que constitui hoje o motor económico, contudo, em caso de um sismo, por exemplo, e ele pode ocorrer a qualquer momento, ou de um derrame petrolífero, ou mesmo de Verões climaticamente atípicos, a economia regional colapsará e o Algarve ficará à míngua de ajudas e apoios, como sempre esteve ao longo da sua história.

Afinal, quando na Câmara dos Deputados, em 4 de Março de 1856, alguns parlamentares defendiam o adiamento do apoio à região, para fazer face à horrenda crise, José Estêvão, que não era algarvio, nem deputado pelos círculos da região, como o próprio reconheceu, disse, movido pelos sentimentos da «justiça e da verdade», que: «o Algarve, não devia pedir, mas sim accusar os poderes publicos deste paiz, porque estando a umas poucas de legoas da capital vivia tão abandonado e esquecido como uma das nossas mais remotas possessões». Mais de 166 anos depois muito daquela intervenção está tão atual como então.

Não obstante outras vicissitudes de má memória, a região não voltou a conhecer, em simultâneo, uma tríade (pandemia, sismo e «dilúvio») tão pavorosa e catastrófica como a vivida em 1855-56.

Autor: Aurélio Nuno Cabrita é engenheiro de ambiente e investigador de história local e regional, bem como colaborador habitual do Sul Informação.

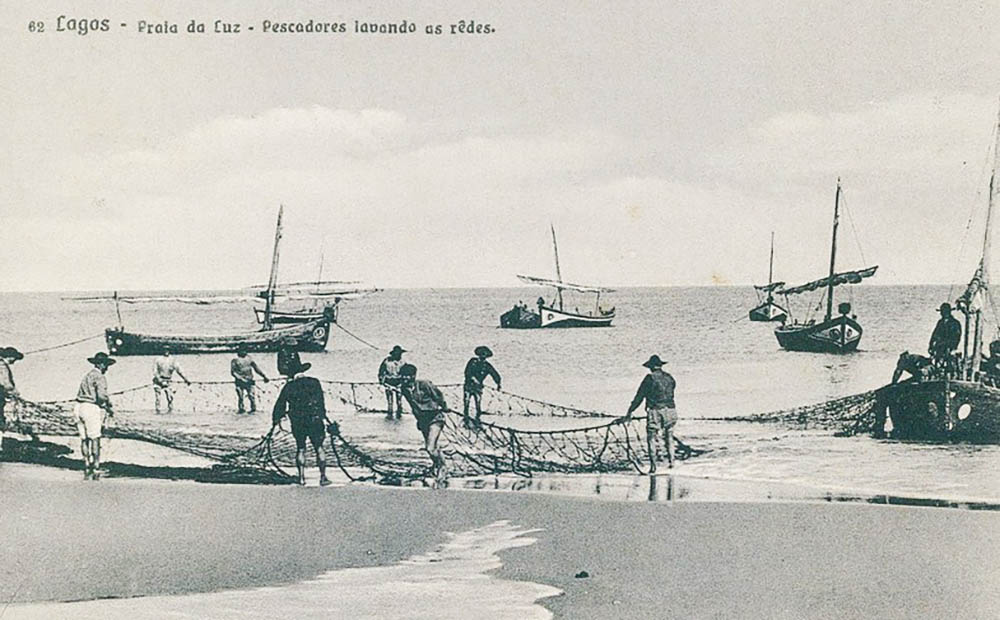

Nota: Nas transcrições conservou-se a ortografia da época. As imagens são meramente ilustrativas e correspondem a bilhetes-postais ilustrados da primeira metade do século XX.

Clique aqui para ler o primeiro artigo desta série

Clique aqui para ler o segundo artigo desta série

Clique aqui para ler o terceiro artigo desta série

Clique aqui para ler o quarto artigo desta série