«Rogo a V. Exa. que por bem da humanidade acuda a este Districto»

Ofício do governador civil de Faro para o Ministério do Reino, a 26 de Janeiro de 1856

Nos nossos dias, são muitos os que tendem a evocar o passado como um período perfeito, harmonioso, onde não existiam ou eram escassas as vicissitudes. É certo que os anos críticos de dor, sofrimento e fome foram desde sempre proscritos por quem os conheceu e a eles sobreviveu, o que depois dá azo à imaginação de um mundo ideal e sereno que jamais existiu.

O ano de 1855, ou melhor, entre Agosto daquele ano e Maio do seguinte, foi catastrófico para os algarvios, prolongando-se as terríveis sequelas pelos anos seguintes.

A forma desesperada patente no ofício com que o governador civil de Faro, António Couceiro, se dirigiu ao Ministério do Reino, em 26 de Janeiro de 1856, cujo excerto acima reproduzimos, reflete a aflitiva crise que assolava a região. Esta missiva constituiu apenas uma das muitas cartas que aquele magistrado administrativo dirigiu, de forma consecutiva e angustiada, para a capital do reino, durante vários meses.

António Maria de Sousa Couceiro (1799-1871) não era algarvio, mas conhecia bem o distrito que dirigia, afinal desempenhava o cargo desde 1846, ainda que com uma breve interrupção, além de que fora também deputado pelo Algarve. Fora ainda adjunto de enfermeiro-mor no Hospital de S. José, bem como administrador da Casa Pia, em Lisboa, cargos que certamente o dotaram de grande sensibilidade para situações difíceis, como a que se vivia.

Mas afinal, o que afligia os algarvios? Uma conjugação de adversidades vindas do céu e da terra, romperam pelas casas adentro, espalhando o terror, a fome e a dor, não poupando pobres, sempre os mais afetados, nem ricos. Um ano «memorável em tudo», nas palavras do padre Pégado de Oliveira, prior em São Bartolomeu de Messines.

Detenhamo-nos, por agora, na primeira calamidade, a epidemia: o cholera morbus. Proveniente da Índia, a cólera espalhou-se por todo o mundo através das rotas comerciais. Assolou primeiro o resto da Europa e depois o nosso país e o Algarve em particular.

Em 1855, a doença não era desconhecida na região, já por cá tinha grassado em 1833, quando chegou a Portugal pela primeira vez. Entre Agosto e Novembro de 1854, também se fizera sentir em Olhão, Vila Real de Santo António, Castro Marim, Monte Gordo e Tavira, num total de 131 infetados, dos quais 66 perderam a vida (uma correção posterior estimou em 151 infetados e 97 óbitos). Estes são valores indicativos, se hoje nem sempre é fácil a determinação estatística, na época a sua fiabilidade e exactidão eram reduzidas.

De origem bacteriana (causada por um vibrião), contagiosa, epidémica, provoca diarreia aquosa, vómitos, dores abdominais e cãibras, levando à morte, senão for tratada, em poucos dias. Transmite-se através de água e alimentos contaminados com fezes humanas infetadas. De entre os fatores de risco, saliente-se a escassez de água potável, a falta de redes de esgotos e a pobreza. Todos agentes bem presentes no quotidiano algarvio em meados de Oitocentos.

A publicação de um Relatório da Epidemia, em 1858, elaborado pelo Conselho de Saúde Pública do Reino, permite-nos conhecer com detalhe a evolução da doença em Portugal, acompanhada de preciosas descrições geográficas, climatológicas, socioeconómicas, habitacionais, alimentares e de salubridade das localidades mais afetadas. Afinal, ignorava-se e almejava-se conhecer a origem e forma de propagação de tão mortífera enfermidade.

A moléstia chegou através da Espanha, à Guarda, em Maio, e pouco depois ao Algarve, vinda da Andaluzia. Se, em 1854, as consequências não foram tão dramáticas, no ano seguinte o cenário foi dantesco no panorama regional.

A doença fez-se sentir primeiramente no concelho de Aljezur, no dia 7 de julho de 1855, e terminou em Albufeira, em 14 de abril do ano seguinte. Mais de nove meses de incerteza, medo e terror.

Particularizemos agora por localidade (omitindo as longas descrições geográficas e meteorológicas), o percurso e a evolução da doença:

Aljezur, «pequena vila», encontrava-se rodeada de pântanos e de arrozais, bem como da ribeira homónima. A água desta era considerada insalubre, em consequência da «maceração do linho, e da putrefacção de vegetaes», não obstante era utilizada não só para a rega dos arrozais, como para consumo humano, por inexistência de outras origens.

Era ainda cultivado trigo, centeio, milho e principalmente batatas. Existia pouco arvoredo e «esse somente de fructas do estio». No concelho, foram atacados cinco casais, nas imediações da vila, Azenha, Alto do Meio, Alto de Cima, Alto de Baixo, e Olarias. Lugares onde «as habitações construídas de taipa, não rebocadas, nem caiadas, são muito pequenas, pouco aceadas, baixas, de telha-vãa, sem ventilação, sem luz, e sem sufficientes accommodações».

Por sua vez, «os habitantes são pobres, e alimentam-se ordinariamente de batatas, papas de farinha de senteio, feitas com mel ou gordura, e de fructas muitas vezes verdes». Quanto ao vestuário, «é de grosseiras fazendas de lãa no inverno, e de linho no Verão; mas geralmente andam mal enroupados, e a maior parte d’elles dormem no chão». Gente muito humilde que se ocupava «na cultura, monda, e ceifa do arroz».

Assim, que o surto foi conhecido pelas autoridades, partiu para aqueles lugares o médico de Lagos, João Miranda, por no concelho não existir qualquer clínico.

Foram também postas em prática medidas que visavam a higiene, como a limpeza urbana, para as quais foi determinante a ação do administrador do concelho, António Baraona Fragoso.

Com um total de 26 casos diagnosticados de cólera, faleceram 14 indivíduos (a maioria 6 a 12 horas após os primeiros sintomas).

O surto seguinte surgiu na Fuzeta, na época concelho de Tavira, a 13 de julho. A localidade constava de 459 fogos, num total de 1 670 habitantes. Na sua periferia, predominavam a vinha e figueiras, referindo o Relatório que ali se fabricava «óptimo vinho».

Ainda que existissem «algumas cabanas feitas de junco e cannas, cobertas d’outros vegetaes», a maioria das casas eram de alvenaria, «sufficientemente arejadas, e com capacidade e em boas condições hygienicas».

A principal origem de água, para consumo humano, provinha de poços, apesar de salobra, somente uma fonte apresentava qualidade, onde se «vae embarcado buscal-a com muito incommodo».

A alimentação tinha como base o peixe, marisco, milho, couve, abóbora, favas, figos, e uvas. Em termos de vestuário, a «maior parte do povo veste roupas grosseiras de lãa».

Tidos como laboriosíssimos, os fuzetenses ocupavam-se da agricultura, que muito prosperava por aqueles anos, e da pesca, bem como da navegação na costa de Larache. Aqui pescavam o que posteriormente amanhavam e conduziam a Lisboa.

Na aldeia, existiam duas boticas, mas nenhum médico, sendo as doenças mais frequentes o sarampo, a varicela e a gripe. A cólera fez-se sentir com maior intensidade nos primeiros dias de Agosto, sendo a povoação visitada pelo governador civil a 9 daquele mês, e doze dias depois havia cessado. Os casos foram acompanhados pelo médico de Olhão, Estêvão Afonso, por ser mais perto que Tavira, sendo distribuídos aos mais necessitados arroz e pão.

Com 133 contagiados, faleceram 68 pessoas. O comportamento do clínico foi louvado, bem como o administrador do concelho de Olhão, Francisco José Galagar, e o fiscal de saúde do porto, Joaquim Raimundo Maldonado.

Três ou quatro dias depois da doença se ter manifestado na Fuzeta, surgiu em Santa Luzia, e de imediato em Tavira e nas freguesias de Santo Estêvão, Luz e Conceição.

As duas freguesias da cidade totalizavam 2 643 fogos, onde moravam 7 119 habitantes. Estes dedicavam-se à atividade comercial, agrícola, artística, industrial, empregos públicos, sem esquecer os militares, bem como à navegação e pesca.

«Tem dentro de si e seus contornos muito arvoredo, principalmente alfarrobeiras, oliveiras, figueiras, e amendoeiras, bem como pomares, vinhas, e terrenos bem cultivados».

A água potável abundava em fontes e poços, principalmente, na parte sul do rio, a nordeste era salobra. Sem charcos, acreditava-se que o rio, pelos meandros e pouca velocidade da corrente, assim como as salinas junto à costa e nas imediações dos edifícios, produziam «miasmas pútridos, principalmente no estio».

As habitações eram todas de alvenaria, porém distintas. As das pessoas favorecidas eram «aceiadas, com as acommodações necessárias, e com boas condições hygienicas; mas as das pessoas mais pobres, mormente os pescadores, sam pequenas, muito pouco cómmodas, e algumas sem ventilação, nem aceio».

O vestuário era, por norma, bom, ainda que de diferente qualidade nos ricos e pobres, à exceção dos pescadores, que era «desagasalhado». Em termos de alimentação, boa nas famílias favorecidas e idêntico aos pescadores da Fuzeta, nos demais.

Duramente atingida pela cólera em 1833, as principais doenças que ali se faziam sentir era o sarampo, a varicela, a escarlatina e a gripe.

Santa Luzia, com 50 a 60 fogos, era «composta de miseráveis pescadores, assentando junto á costa, e de tal modo, que nas grandes marés, e grandes cheias entra a água nas suas habitações». Estas «sam cabanas de junco, pequenas, imundas, escuras, e sem ventilação».

O marisco, peixe, papas de milho com marisco ou azeite, constituíam o suporte alimentar, muito semelhante à Fuzeta, à exceção que «raras vezes comem pão».

Ocupavam-se da pesca e na «sega de murraça», por norma andavam mal vestidos e «pouco reparados». As gastroenterites constituíam as principais maleitas que ali se faziam sentir.

Por sua vez, em Santo Estêvão, o povoamento era disperso, existindo junto a uma ribeira um pântano, o paul. As habitações de alvenaria eram suficientemente asseadas e ventiladas.

A água de qualidade abundava, enquanto a alimentação se compunha de legumes, carne ou peixe. O vestuário «é camponez; mas agasalhado e limpo». Não existiam por ali enfermidades, empregando-se os habitantes no cultivo das suas pequenas fazendas.

Situação um pouco diferente ocorria na Luz, ainda que o povoamento fosse também disperso e as habitações em alvenaria, arejadas e comodas, não tinham contudo asseio. Existiam pequenos pântanos, abundava em arvoredo e detinha excelentes terras de pão, bem como águas potáveis suficientes.

Em termos alimentares, reinava ali o peixe e marisco, milho, hortaliças e uvas, sendo os trabalhos agrícolas a principal atividade dos luzenses. Os quais, em regra, padeciam «muito de febres intermittentes, e rheumatismos», doenças tidas como endémicas. A epidemia colérica de 1833 também ali atuara.

Por fim, a Conceição detinha 342 fogos, com 1 404 pessoas. Estas viviam em casas dispersas, muitas situadas na serra. Tinha arvoredo e terras de semear, bem como águas potáveis, em poços. A ribeira de Almargem formava alguns pântanos.

As habitações, pequenas, mal arejadas não tinham asseio. Nas Cabanas, no limite da freguesia, os pescadores viviam em «péssimas condições». A agricultura e pesca “empregavam” a população da freguesia, enquanto a alimentação e vestuário era semelhante às anteriores. As febres intermitentes constituíam a moléstia mais frequente.

A doença progrediu rapidamente por estas localidades, sendo Tavira a que mais sofreu, entre 13 e 22 de Agosto, extinguindo-se em Santa Luzia a 15 do mesmo mês e a 19 de Setembro nas restantes.

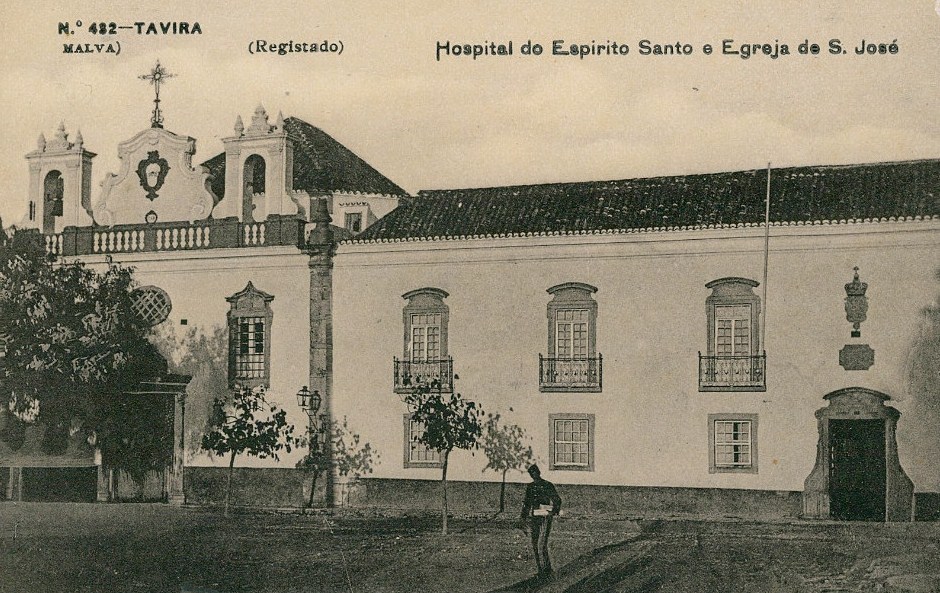

Foram instalados dois hospitais provisórios, no extinto Convento do Carmo e outro no Hospital do Espírito Santo. Também em Santa Luzia foi instituído um equipamento similar. Mobilizados alguns médicos e farmacêuticos, bem como alguns cidadãos, estes últimos para a recolha de meios pecuniários para socorrer os doentes e os indigentes, todos tentavam minorar o sofrimento.

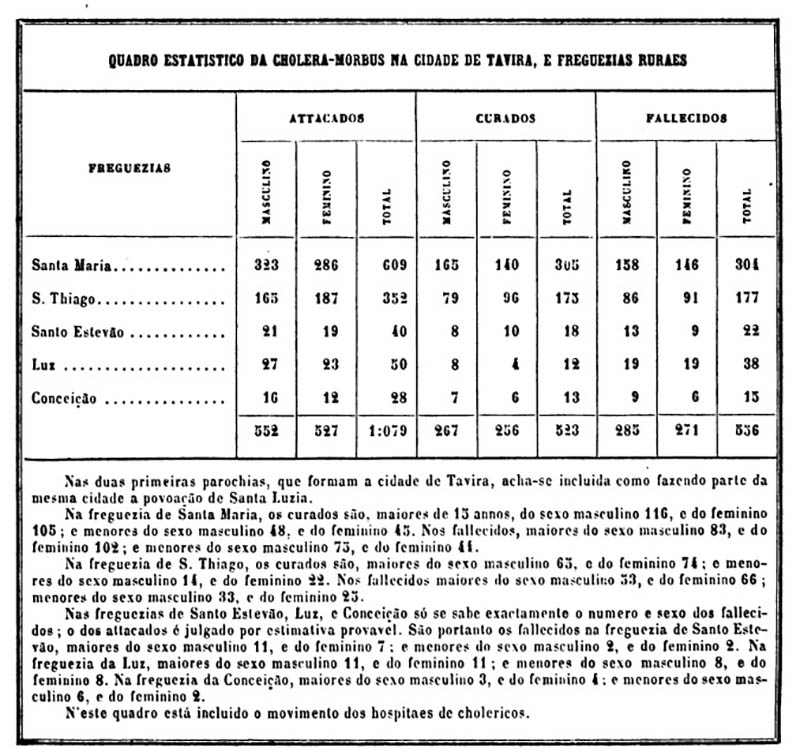

Nos 51 dias em que durou a epidemia, na cidade e em Santa Luzia foram contaminados 1 172 pessoas, das quais 574 perderam a vida. Quantitativos a que acrescem os 36 infetados do Batalhão de Caçadores 4, dos quais 10 pereceram.

Nos três hospitais estiveram 211 doentes, tendo 93 sucumbindo à doença. Na freguesia de Santo Estêvão, foram atacadas 40 pessoas, perecendo 22. Na Luz, dos 50 infetados, morreram 38, e na Conceição, resultaram 15 óbitos de 28 doentes. Estes últimos ocorreram maioritariamente na serra, sendo que em Cabanas não houve enfermos.

Segundo o Relatório, os médicos «cumpriram em todo este calamitoso tempo os seus deveres», principalmente o cirurgião mor Francisco José Maria de Lemos, da 8ª Divisão Militar, bem como o guarda mor da saúde, José Pedro Beliago, e o administrador do concelho, Joaquim Ernesto d’Avelar.

As habitações foram desinfetadas e em Santa Luzia foi adquirido um local para o cemitério (39 óbitos). Proibida ainda a venda de atum, por se considerar que este estava a potenciar a propagação da cólera, pois era o mais consumido por aquelas gentes.

O desconhecimento da doença permitia todo o tipo de suposições, a medicina estava muito distante daquela que hoje conhecemos. Os hospitais não seriam mais que um amontoado de camas, onde agonizavam os enfermos. As prescrições, de duvidoso resultado aos olhos do século XXI, variavam entre «banhos synapisados nas extremidades», de fricções amoniacais ou de tintura de mostarda na espinha dorsal, infusão de flor de tília com éter sulfúrico, e láudano liquido, como a ministrada em Santa Luzia, ou «cataplasmas de mentrasto, óleo de meimendro, ether, e álcool camphorado, e internamente cosimentos opiados, e mistura de greda composta», entre outras substâncias, como o azeite, só para dar mais um exemplo.

Mas hoje, tal como então, a epidemia não conhecia fronteiras e, a 2 de Agosto, os primeiros doentes surgiam em Lagos. As duas freguesias da cidade albergavam 2 278 fogos, com uma população de 7 861 residentes.

As habitações das «pessoas abastadas são commodas, arejadas, e limpas. As ruas são bem calçadas, e os mercados públicos conservam-se com muita limpeza». O vestuário e alimentação nos mais pobres era semelhante ao da Fuzeta e de Tavira, embora os lacobrigenses consumissem vinho e aguardente «com algum excesso».

Em termos de vegetação, destacavam-se as vinhas e figueiras, aliás «muito bem cultivadas». A pouca distância, existia um grande paul e «n’elle uma caixa de agua de fonte, que conduzida por um canal de alvenaria, entra na cidade para uso dos habitantes; é suficiente e de boa qualidade». Fortemente atacada pela cólera em 1833, eram ali endémicas, no Verão e no Outono, as febres intermitentes (paludismo).

A freguesia da Luz tinha 278 fogos e 1 342 habitantes, enquanto Bensafrim e Barão de São João (estava anexada à primeira) 581 fogos com 1 470 habitantes. Já Odiáxere tinha 212 fogos para 970 fregueses.

A cólera fez-se sentir primeiro nos pescadores mais pobres, aumentando substancialmente o número de casos diários, «exacerbando-se horrivelmente» nos dias 23 e 24» de agosto, de tal forma que os médicos não conseguiam prestar auxílio a todos.

À semelhança de Tavira, foram criados hospitais temporários (dois na cidade), bem como recolhidos junto da população meios pecuniários e dietéticos para os indigentes.

A 5 de setembro, os casos cessaram em Lagos, enquanto nas freguesias rurais terminaram a 23 do mesmo mês. Nos dois hospitais, estiveram internadas 215 pessoas, das quais 140 faleceram.

Já no domicílio, nas freguesias da cidade, foram infetadas 1 311 pessoas (essencialmente São Sebastião com 539), das quais 502 morreram. Na Luz, de 99 doentes, 63 perderam a vida. Por sua vez em Odiáxere houve 97 contagiados e 31 óbitos. Quanto a Bensafrim e Barão de São João a morte foi avassaladora, de 28 doentes faleceram 25.

Em 53 dias de epidemia, no concelho de Lagos registaram-se 1 750 contagiados, 989 curados e 761 óbitos. Quantitativos a que se adicionavam 56 militares do Regimento de Infantaria 15, dos quais 15 foram vítimas mortais.

Em tão «calamitosa crise», evidenciaram-se os dois médicos Francisco de Sousa Castelo Branco e João Camilo de Miranda, bem como o administrador do concelho, António Baraona Fragozo.

Contudo, «os horrores de uma mortífera e devastadora epidemia» estavam ainda longe de terminar no Algarve de 1855. A 8 de Agosto ela fazia-se sentir em Faro.

(Continua)

Autor: Aurélio Nuno Cabrita é engenheiro de ambiente e investigador de história local e regional, bem como colaborador habitual do Sul Informação.

Nota: Nas transcrições conservou-se a ortografia da época. As imagens correspondem a bilhetes postais ilustrados da primeira metade do século XX, à exceção da tabela, inserta no Relatório.