Quem por estes dias percorre o pacato centro de histórico de Albufeira, não imagina os terríveis momentos que ali se viveram há precisamente 180 anos. Foi a 26 de julho de 1833 que Remexido e os seus guerrilheiros ali massacraram mais de sete dezenas de pessoas.

Quem por estes dias percorre o pacato centro de histórico de Albufeira, não imagina os terríveis momentos que ali se viveram há precisamente 180 anos. Foi a 26 de julho de 1833 que Remexido e os seus guerrilheiros ali massacraram mais de sete dezenas de pessoas.

Portugal atravessava um dos períodos mais negros da sua história: a guerra civil fratricida, que opôs os irmãos D. Pedro e D. Miguel, ou seja liberais e absolutistas.

Desde sempre afeta à causa liberal, Albufeira foi a primeira povoação algarvia a aclamar a Constituição vintista, e quando em 1828 a generalidade do Algarve aceitava o governo de D. Miguel, Albufeira levantava nova proclamação a favor do liberalismo. Não admira, pois, o ódio de estimação que as tropas miguelistas nutriam pelos habitantes da vila.

Se a 24 de julho de 1833 os liberais eram recebidos triunfalmente na capital do país, após uma travessia fácil do Algarve e do Alentejo, Albufeira vivia por esses dias, em contra-ciclo, um clima de terror, que a levaria dois dias depois à capitulação e consequente aclamação do rei absoluto D. Miguel.

Tudo se passou nos dias 24, 25 e 26 de julho. Para restaurar o poder de D. Miguel, Remexido e os seus guerrilheiros investem sobre Albufeira, que aclamara, mais uma vez, apenas D. Pedro, aquando da passagem dos liberais em direção a Lisboa.

A 19 de julho, Remexido e os seus homens atacam São Bartolomeu de Messines, assassinando habitantes e soldados e simultaneamente anunciando que iriam avançar sobre Albufeira, para aniquilar todos os seus moradores.

A 19 de julho, Remexido e os seus homens atacam São Bartolomeu de Messines, assassinando habitantes e soldados e simultaneamente anunciando que iriam avançar sobre Albufeira, para aniquilar todos os seus moradores.

A notícia do infausto acontecimento chegou à então vila na manhã do dia seguinte e logo os albufeirenses, perplexos, organizaram um batalhão de voluntários.

Milícias inexperientes

Na madrugada de 22 de julho, são identificados na periferia da vila alguns guerrilheiros, sendo os piquetes de vigilância reforçados.

O toque a rebate soou no dia 23, pelas 8 horas da manhã, e toda a defesa se concentrou no interior das velhas muralhas do castelo.

Uma cortina de fogo contínua acendeu-se durante todo o dia, num gasto inexplicável de munições, que em nada afetava o cerco que os guerrilheiros tinham posto a Albufeira.

A inexperiência dos defensores da vila era evidente, além de serem poucos, já que a força de milícias era essencialmente composta por idosos (antigos combatentes durante as invasões francesas de 1808) e muitos jovens que, pela primeira vez, pegavam em armas.

As casas que se situavam fora do perímetro amuralhado começaram a ser pilhadas. Os guerrilheiros penetravam no seu interior, abrindo, com picaretas que traziam, passagens de umas para outras, saqueando-as e depois queimando-as.

Do alto da muralha, os sitiados olhavam impotentes o espetáculo «horroroso» do incêndio da vila e da perda consequente dos seus bens, enquanto ouviam o tropel «das cavalgaduras em que os salteadores transportavam os roubos». O braseiro crepitante iniciava-se.

O tiroteio prolongou-se durante toda a noite e as pilhagens intensificaram-se.

Na defesa, generaliza-se o receio pela falta de munições e a descrença da possibilidade de conter o assalto. Uma proposta de retirada pelo mar chega a ser discutida, entre o governador, membros da Câmara e população em geral, mas o comandante da praça, Francisco Cabrita, opôs-se, alegando ser do mais sagrado dever não atraiçoar a confiança neles depositada.

A situação continua, porém, a degradar-se, empolada pela escassez de água e consequentemente pelo rigoroso racionamento imposto.

Rendição parece ser a única salvação, mas..

Perto da meia-noite e dado o estado crítico que se vivia, o comandante convocou nova reunião de emergência na Câmara. Nesta assembleia concluiu-se existirem três soluções possíveis: a primeira era a tentativa de resistência, na possibilidade de chegarem reforços; a segunda consistia na retirada, embora com poucas possibilidades de salvação; e a última a capitulação.

Perto da meia-noite e dado o estado crítico que se vivia, o comandante convocou nova reunião de emergência na Câmara. Nesta assembleia concluiu-se existirem três soluções possíveis: a primeira era a tentativa de resistência, na possibilidade de chegarem reforços; a segunda consistia na retirada, embora com poucas possibilidades de salvação; e a última a capitulação.

Reunido o conselho a decisão é tomada, apesar de algumas reservas, por unanimidade: será a rendição.

Na manhã seguinte, dia 26 de julho, «dia fatal, de horror luta e cruel recordação», a Câmara redigiu uma ata para ser entregue a Remexido.

É então escolhido como mensageiro da capitulação o padre de Ferragudo, o qual, trajando uma samarra e barrete, segurando na mão uma bengala de onde pendia uma bandeira branca, assomou do cimo da muralha e preparou-se para descer por uma escada para o exterior.

Por volta das 8 horas o pároco regressou, empunhando novamente a bandeira branca, mas agora acompanhado por um grande número de guerrilheiros de aspeto barbudo e de olhar desconfiado, que logo lançaram mão de todas as armas de fogo que encontraram.

Remexido entrou pouco tempo depois na vila, acompanhado pelo segundo comandante da guerrilha, capitão António Sousa Grade, do capitão António de Sousa Castelo Branco e do alferes da Ribeira do Algoz.

O ato de capitulação foi marcado para a Câmara Municipal. Nela estavam presentes o governador Joaquim Gonçalves, todos os vereadores e demais individualidades civis, apenas faltando o comandante da praça Francisco Cabrita.

O próprio governador ofereceu os seus préstimos ao serviço de D. Miguel, enquanto o capitão Biker, num gesto de dignidade, entregou a banda e o talim, e declarou-se prisioneiro de guerra. Ambos, apesar de comportamentos opostos perante o inimigo, viriam a ter o mesmo fim trágico.

Álcool e sede de vingança

A calma aparente e doentia que se fazia sentir foi quebrada algumas horas depois. O álcool ingerido pelos guerrilhas começou a surtir efeito. É então pedido a Remexido, pelo capitão Sousa, autorização para matar alguns liberais, para evitar que estes se amotinassem.

Remexido recusa. Todavia, e após longa insistência, permitiu que alguns liberais fossem levados para fora da vila, junto à Vargem da Orada e aí, alegando-se uma tentativa de fuga, que fossem abatidos.

Entretanto, um acontecimento antecipa a iminente chacina: o aparecimento de um barco de guerra, enviado de Faro pelos liberais, que se dirigia para terra, fazendo sinais sobre a vila, apesar de observar a bandeira miguelista hasteada.

Os albufeirenses, pressentindo a salvação, abandonaram os guerrilheiros, os quais, atónitos perante o que estava a acontecer, logo que souberam da presença da embarcação inimiga, resolveram armar uma peça de artilharia e fizeram fogo sobre ela.

O comandante do navio não arriscou a atracagem e fez-se novamente ao largo. A vila e os albufeirenses ficavam entregues a si próprios.

A presença da embarcação liberal originou um sentimento de traição entre os guerrilheiros, pelos habitantes da vila. Um grito ecoou então pelas ruas – “traição” – seguindo-se uma perseguição feroz a todos os liberais e consequentemente que se consumasse o massacre.

Este sempre acompanhado da vozeria: “Viva a Virgem Santíssima, vivam as Cinco Chagas”.

A primeira vítima mortal foi o assentista João de Sousa Ramos, que regressava a casa após ter ido comprar pão, depois o padre Lázaro, prior de Alcantarilha, Mariano José Pereira e o governador Carvalho, quando saíam da Câmara.

Mas a chacina ocorreu em praticamente todas as ruas, como a da igreja velha, Misericórdia, ou o largo de S. Sebastião.

Escondidas em casa ou em edifícios públicos, as vítimas eram arrastadas para a rua, muitas vezes atiradas pelas janelas, e aí chacinados com balas, pedras e também à coronhada.

Ainda hoje estandarte municipal tem manchas do sangue derramado

Foi na própria Câmara que se deu a mais dramática carnificina, quando a maioria das pessoas que ali se encontravam refugiadas foram passadas pelas baionetas dos guerrilheiros, num ato tão violento que o sangue correu pelas salas e salpicou paredes e livros, inclusive o Estandarte Municipal, que ainda hoje ostenta essas medonhas marcas.

Foi na própria Câmara que se deu a mais dramática carnificina, quando a maioria das pessoas que ali se encontravam refugiadas foram passadas pelas baionetas dos guerrilheiros, num ato tão violento que o sangue correu pelas salas e salpicou paredes e livros, inclusive o Estandarte Municipal, que ainda hoje ostenta essas medonhas marcas.

A fuga pelo mar foi tentada várias vezes, mas a chuva de balas disparadas pelos guerrilheiros escondidos punha fim a qualquer tentativa de evasão.

A onda paranóica parecia não ter fim, e era contagiante entre os adeptos de D. Miguel, que aproveitavam para se vingar dos cidadãos mais abastados de Albufeira, aos quais deviam dinheiro ou favores.

Na realidade, a multidão aproveitou para queimar os cartórios dos escrivães, os livros de assentos de dívidas das lojas, e escrituras de dívidas e foros, ficando por isso livres de coimas, foros ou calotes.

Na manhã seguinte, dia 27, além de novas vítimas terem sido assassinadas, foi ordenada, a remoção dos cadáveres, que se amontoavam na Câmara e nas ruas, não sendo, contudo, permitido que os corpos fossem enterrados no cemitério, pelo que se abriram valas comuns no interior da Porta da Praça e também na praia. Alguns seriam mesmo queimados, para atenuar os odores pestilentos que exalavam.

Ao todo, durante o massacre, foram assassinadas 74 pessoas. A vila de Albufeira ficava irreconhecível, numa visão dantesca, com os principais edifícios destruídos e queimados e a sua população consternada e enlutada.

Face ao cenário, os guerrilhas anunciaram que a partir de então Albufeira seria conhecida como a Vila Negra.

Foram poucos os partidários de D. Pedro que se salvaram, sendo o comandante de defesa da vila, Francisco Cabrita, um deles.

Após permanecer alguns dias no interior de uma cisterna, dela saiu de noite, tomando um barco para Faro.

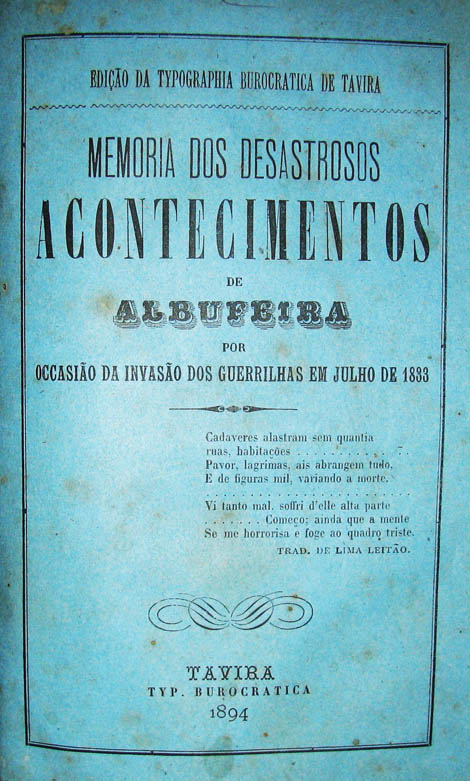

A ele foi atribuída a autoria de um manuscrito, que viria a público em 1894, intitulado “Memória dos Desastrosos Acontecimentos de Albufeira por occasião da invasão dos guerrilhas em Julho de 1833”. Nele são descritos pormenorizadamente aqueles dias sinistros, que hoje nos parecem surrealistas e fictícios, porém tragicamente verídicos.

Outros morticínios ocorreram no Algarve durante tão negro período da nossa história, mas nenhum foi tão trágico e selvático como o de Albufeira, que ocorreu há 180 anos.

Autor: Aurélio Nuno Cabrita é engenheiro de ambiente e investigador de história local e regional

Comentários